氩气压力对螺旋波放电影响的发射光谱诊断及仿真研究

氩气压力对螺旋波放电影响的发射光谱诊断及仿真研究

引言

螺旋波等离子体源以其高电离效率和高密度特性,在电推进、材料处理等领域具有广泛应用。然而,螺旋波放电机理复杂,能量耦合方式一直是研究难点。本文基于文档《氩气压力对螺旋波放电影响的发射光谱诊断及仿真研究》,系统分析了氩气压力对螺旋波放电特性的影响,结合发射光谱实验诊断和Helic程序数值仿真,揭示了压力变化对功率耦合模式、等离子体密度和电子温度的作用机制。研究旨在为优化螺旋波放电效率提供理论依据和实践参考。

实验装置与方法

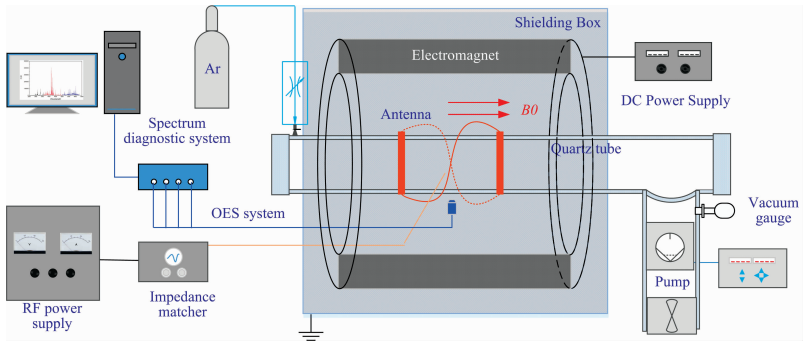

实验系统主要包括射频电源、螺旋波天线、磁场发生系统、真空系统和光谱诊断设备。射频电源频率为13.56 MHz,最高功率10 kW,采用L型阻抗匹配网络降低反射功率。螺旋波天线为纯紫铜右手螺旋结构,内径11 cm,长20 cm。放电腔室为石英管,长60 cm,内径10 cm。光谱诊断使用Avaspec-2048-M型光谱仪,采集200~960 nm范围内的谱线相对强度,并通过改变光纤探头焦距实现径向参数测量。朗缪尔探针用于离子密度辅助验证。

光强比值法用于计算电子温度。假设等离子体处于局部热力学平衡(LTE)状态,通过氩原子谱线相对强度比值求解电子温度,公式为:Te=ln(ImλmAkgkIkλkAmgm)Ek−Em其中,I为谱线强度,A为跃迁概率,g为统计权重,E为激发能。参数源自NIST原子光谱数据库。

光谱诊断结果与分析

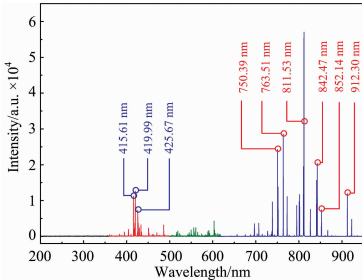

放电特性与谱线特征

螺旋波放电在氩气工质下,原子谱线主要集中于740~920 nm区间(对应4p-4s能级跃迁),离子谱线集中于400~500 nm范围。原子谱线强度远高于离子谱线,表明电子电离能较强时放电强度高。图3展示了全谱线图,图4为不同功率下的放电图像,显示高功率下放电强度显著提升。

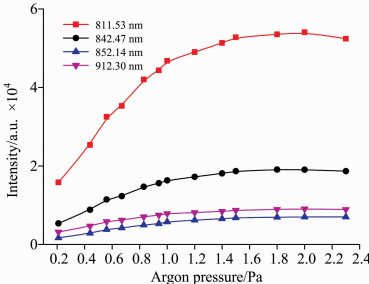

氩气压力对谱线强度的影响

在固定功率(940 W)和磁场(200 G)条件下,氩气压力变化显著影响放电强度。如图5所示,当压力处于较低范围(0.2 Pa < PAr< 1.0 Pa)时,谱线强度随压力增加而迅速上升;但当压力超过1.0 Pa后,增长趋势减缓,部分谱线强度趋于饱和。朗缪尔探针测量显示离子密度变化与之相似(图6),证实压力增加可提升等离子体密度,但过高压力会导致耦合效率下降。

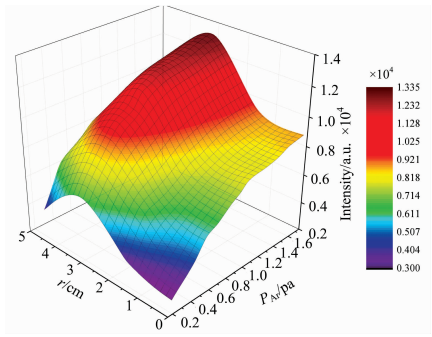

径向分布与电子温度

通过调整光纤探头焦距,获得谱线强度的径向分布。如图7所示,谱线强度在径向边界处(r ≈ 4 cm)出现凸起,且随压力增加凸起更明显。电子温度计算结果表明(图8),压力增加使电子温度升高,径向中心处出现峰值,高压力下功率向天线附近沉积,影响放电均匀性。

仿真结果与分析

采用Helic程序求解麦克斯韦方程组的波场耦合模型,模拟等离子体密度分布(中心轴处5×10¹² cm⁻³,径向抛物线型分布)、电子温度(4.5 eV)和磁场强度(200 G)。仿真重点分析功率沉积密度、波电场和电流密度随压力的变化。

功率沉积密度

如图9所示,功率沉积密度在径向中心和边界处存在双峰值,分别对应螺旋波和TG波的作用。随压力增加,边界处功率密度持续上升,而中心处先减后增(转折点约0.532 Pa)。表明压力促进螺旋波与TG波耦合,功率向边界积累,与实验观察到的径向凸起一致。

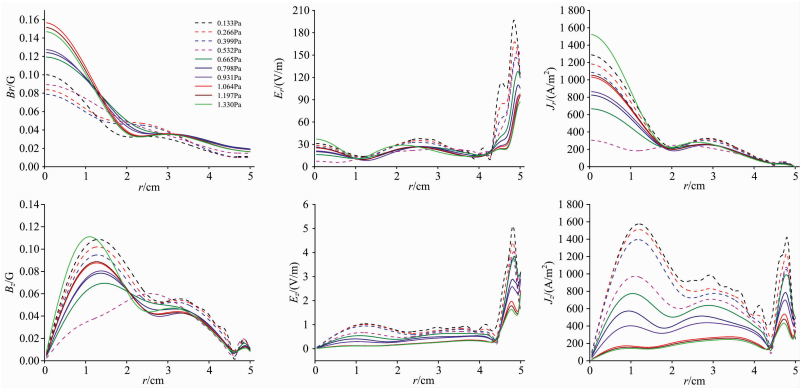

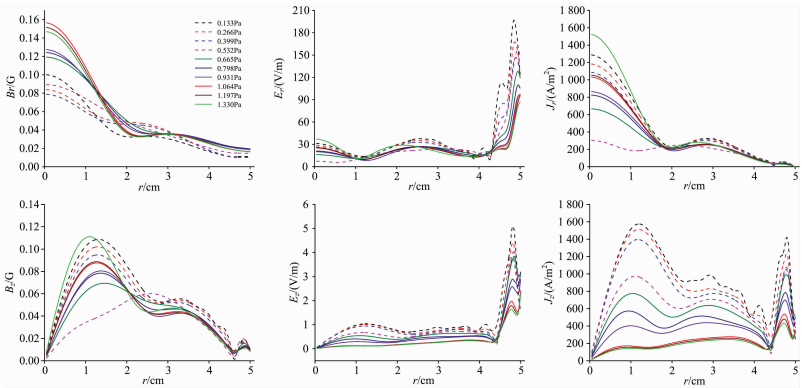

波场结构与电流密度

图10显示波电场径向分量(E_r)占主导,但随压力增加,其边界峰值降低,因TG波阻尼增强被局限于边界。电流密度轴向分量(J_z)随压力增加而减小,电离率受限;径向分量(J_r)先减后增,整体放电效率提高。波磁场分量变化与J_z相似,反映功率耦合增强。

讨论

实验与仿真结果表明,氩气压力通过影响螺旋波与TG波的耦合效率,间接调控放电特性。低压力下(<1.0 Pa),无碰撞加热主导,压力增加提升电子碰撞频率,增强功率耦合;高压力下(>1.0 Pa),TG波阻尼增强,功率局限于边界,导致放电饱和。适当增加压力(如0.5–1.0 Pa)可优化耦合效率,但过高压力会引发阻抗失配,甚至过渡到感性放电模式。光谱诊断与仿真工具(如光强比值法和Helic程序)可靠性高,为类似研究提供参考。

结论

本研究综合发射光谱诊断和数值仿真,系统揭示了氩气压力对螺旋波放电的影响机制:

实验方面:氩气压力在0.2–1.0 Pa范围内提升放电强度和等离子体密度,谱线强度径向边界凸起随压力加剧,电子温度径向分布非均匀性增强。

仿真方面:压力增加促使功率沉积向边界转移,螺旋波与TG波耦合效率提高,但轴向电流密度受限。

实践意义:适当控制氩气压力可优化螺旋波放电效率,为等离子体源设计提供参数指导。

本研究方法严谨,结果可靠,未来可拓展至其他工质气体或磁场条件下的深入探索。参考文献本文内容基于文档第39卷第8期《光谱学与光谱分析》(2019年),具体参考文献见原文列表。

扫一扫添加微信

扫一扫添加微信